文章为上海塔望咨询原创,禁止一切商业用途,转载请注明出处,违者必究。

Copyright Taste Wend all rights reserved.

研究法

引言:把“目标的一件事”与“整体的多件事”分清楚

这些年,行业里流行一句话:“企业所有事都是一件事。” 我理解它强调的是“目标统一”:聚焦主目标、统一资源方向、避免分散。但很多人把它误读成“所有复杂工作可以简化成流水线的一个动作”——这就会带来严重偏差。

在消费品尤其是食品品牌里,真正的难度恰恰在于:目标只有一个,但达成目标要通过“多维度、成体系”的一系列相互咬合的动作——从战略判断与制定、到品牌塑造、产品与价盘体系、渠道策略与动销机制、传播叙事与视觉识别、再到组织与流程。每一环都要到位,且环环相扣、相得益彰。

因此,我们坚持三个底层观点:

1 为什么“不只一件事”: 食品品牌成功是系统工程

对于食品品牌,运营的维度极其丰富,如果只盯住“一些事情”而忽视全环节,很可能导致品牌无后劲、结构薄弱,难以持续。把复杂问题简单化有利于沟通,但把复杂问题简化处理往往会误伤执行,食品企业运营是多维度协同与长期复利。从战略咨询视角来看,食品企业至少要考虑以下几大维度(不同企业、不同阶段、不同品类会有差异):

如果只强调“单独维度”,例如“主抓营销和渠道动销”,但忽略产品创新、忽略品牌塑造、忽略组织执行,就容易拿不到结果。“一件事”是战略目标的一致性,而不是运营动作的“一招鲜”。食品品牌的正确打开方式是系统化的“多件事协同”。正因如此,“所有事都是一件事”其实是一种误读:真正意义上的“一件事”是指“统一目标、统一愿景、统一资源配置”,而非把所有维度当成单一行动项。

为什么特别在食品品牌中尤为明显,食品品牌相比于一般服务或其他快消领域有几个特色,使得其维度之多、流程之复杂更加凸显:

因此,食品品牌更不能把“只做一件事”当作行动指导,而应把“做好每一件事”当作战略要求。

2 主次、轻重缓急: 先找“主要矛盾”的主要方面,再逐一拆解

在多维度运营中,并非每一环节都需要同时投入百分百的资源。关键在于识别“制约性矛盾”、明确“第一优先事项”,然后按次序分步推进。

这里我们主张两条逻辑:

“理清战略节奏,因时、因地、因人制宜,根据当下具体情况制定速效和长期举措。”

为什么先搞清楚“卖给谁”与“为什么买”?

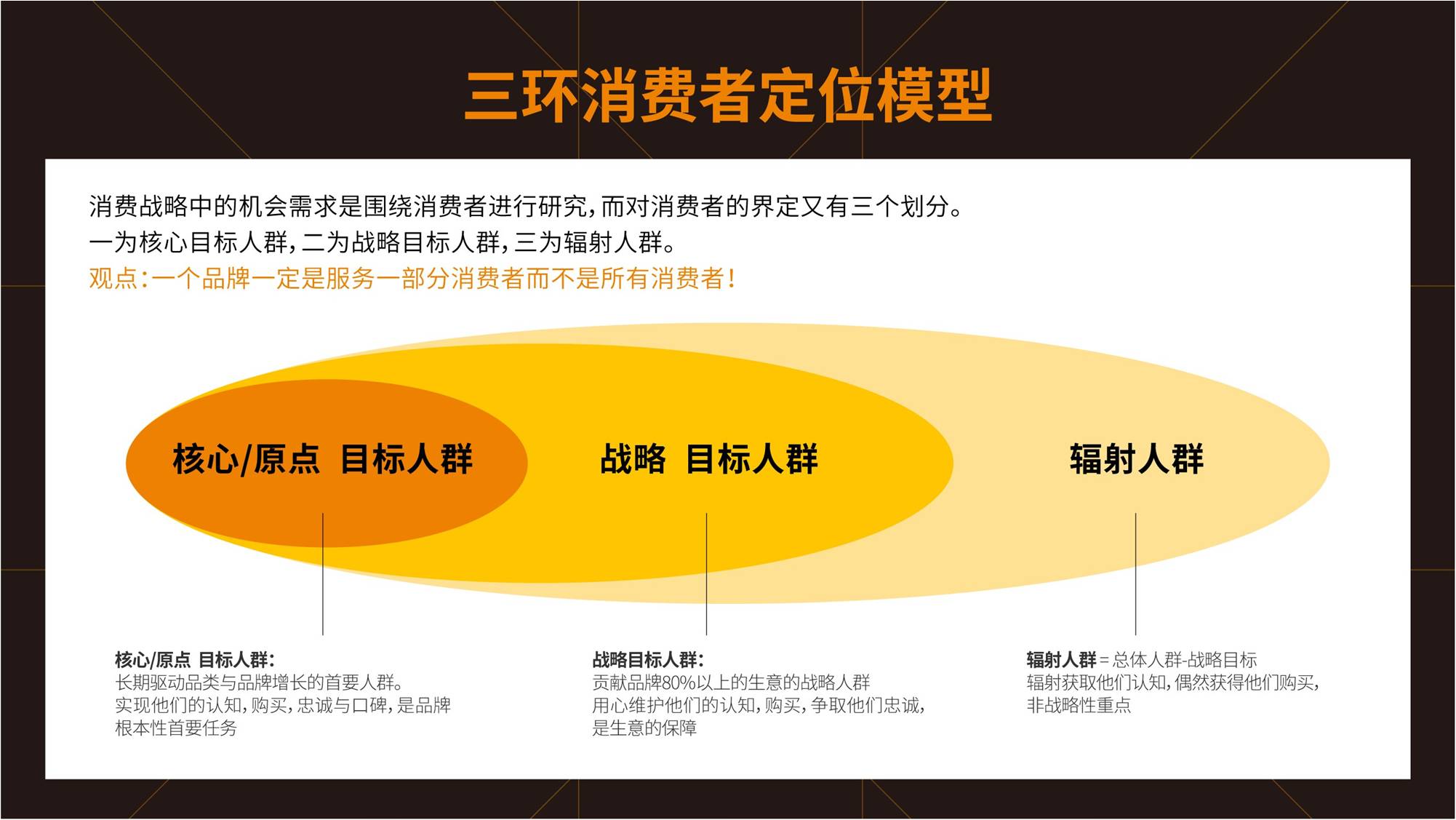

消费品企业的首要问题,是“卖给谁、他为什么买”。这与毛泽东在 1925 年《中国社会各阶级的分析》所说的“谁是我们的敌人,谁是我们的朋友,这是革命的首要问题”在方法论上是相通的:先辨清对象,再定策略路径。谁是我们的消费者?要最大化投入资源争取谁?谁可以覆盖性争取?谁不用争取?在品牌经营里,就是先确定“目标/战略消费者”,再围绕他构建价值、渠道、传播等一系列的经营动作。在品牌战略中,如果这个环节浅化了(例如模糊定位“我们面向所有人”),那么后续的产品设计、定价策略、渠道选择、传播语调、视觉设计、创新节奏——这些都会变得模糊甚至矛盾。反之,如果第一步就清晰识别了“战略消费者群体 + 他们的核心机会需求”,品牌便有一个清晰的“支点”,其它所有维度都可以围绕这个支点展开、聚焦、放大。

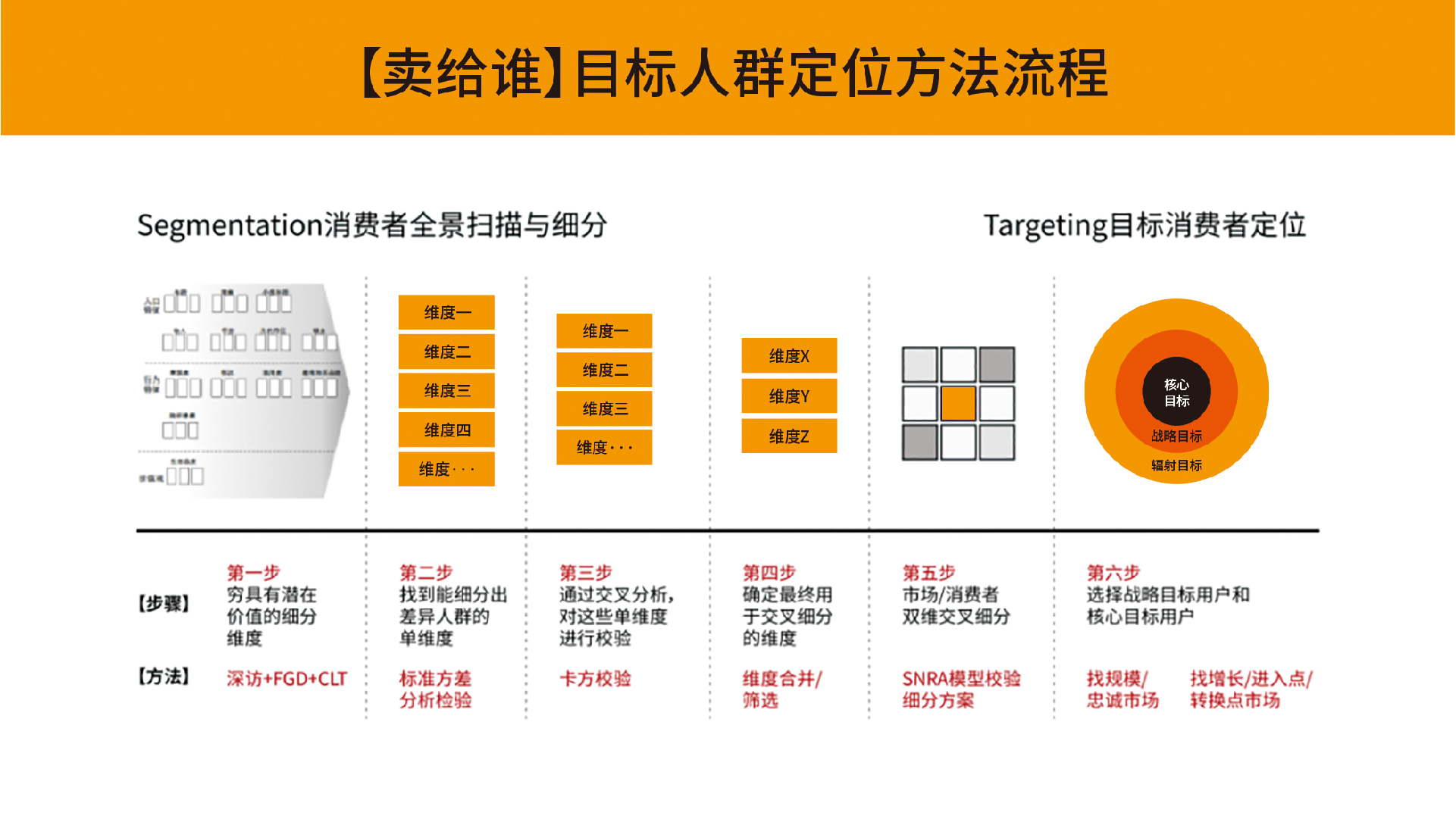

识别消费者的维度:多维细分、交叉判断。

这一步看起来像“简单地选人群”, 不要把“人群选择”理解成一句“面向年轻人/白领/全家”的口号,实际上要做的是“多维 × 交叉”的严谨判断,常见维度包括(但不限于):

社会维度:年龄、性别、地域、教育、收入、家庭结构。

行为维度:购买场景、使用频次、购买通道、品牌忠诚度、替代品情况。

心理维度:价值观、态度、口味偏好、健康/便利/新奇诉求、社交影响。

机会维度:未被满足的需求、痛点、尚未深耕的细分市场、增长潜力。

生态维度:市场规模、趋势走向、竞争格局、渠道可进入性、品牌壁垒。

通过上述维度交叉判断:比如这个人群在基数、增长、需求强烈度、有没有竞争空白、品牌是否有发挥空间、是否能够长期利润化。然后确定“消费者分级-目标-战略-辐射”“需求分级-机会-必要-附带”——也就是说,不是简单地“所有人都是目标”,而是“选择对企业机会最大的、资源能够集中投入的消费者群体”。

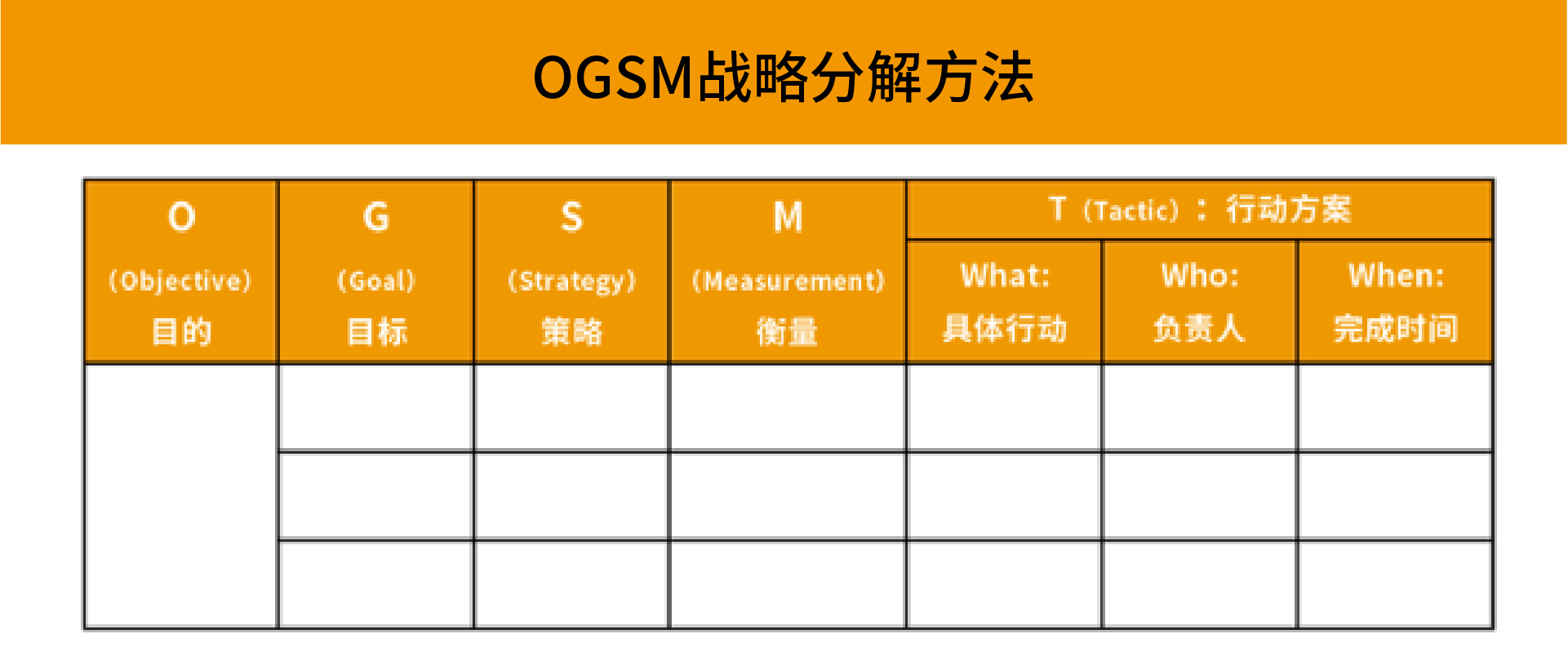

工具化拆解:OGSM 作为执行体系

为避免“战略说得响亮、执行落地模糊”这种常见问题,我们常用 OGSM 方法(Objective–Goals–Strategies–Measures)进行结构化拆解。

O(Objective):1–2年或3–5年的品牌愿景或关键战略目标。比如:“品牌在目标区域的年轻家庭群体中成为首选零食品牌”。

G(Goals):为了实现目标而必须达成的关键战略指标,比如“目标消费者认知率提升至 X%”“目标消费者复购率提升至 Y%”“市场份额达到 Z%”。

S(Strategies):为达成这些指标所采取的战略路径,比如“产品线设计聚焦”“价格带划分为高阶爆款 + 主流常规”“渠道聚焦社区便利店+电商直销”。

M(Measures):每项战略所对应的里程碑指标、资源预算、责任部门及时间节点,比如“三个月内完成核心口味开发”“六个月内签订社区便利店渠道协议 500 家”“九个月内完成 KOC 社群拉新 10000 人”。

借助 OGSM,品牌可以将“找消费者”这一战略问题往下拆成可执行任务、可量化指标、可监控进度,而不仅停留在“我们要聚焦消费者”这样抽象表达上。

主次排序与节奏判断

识别了目标/战略消费者之后,品牌还必须判断:在所有维度中,“最先需要解决”的是什么?也就是说,在产品/品牌/渠道/营销/组织这些维度中,当前发展的制约瓶颈在哪。每个品牌在不同阶段、不同环境、不同资源状态下,其“主要矛盾”都不一样。例如:

一个新进入者品牌:最先是“让目标消费者尝到/知晓”——那么可能首要解决的是产品+口碑+渠道下沉。

一个已经有一定基础的品牌:最关键或许是“品牌差异化强化+高毛利产品线拓展”——那么可能首要是产品体系+价盘体系。

一个在增长陷入瓶颈的品牌:关键可能在于“渠道动销机制+组织执行能力”——那么首要是渠道+组织。

这种判断也就是“因地制宜、因时制宜、因人制宜”。只有搞清楚“当前阶段最重要的矛盾是什么”,才能将资源优先投入,从而避免“样样都想做”“每样都浅而无力”的困境。

3 战略节奏:不能期望一蹴而就, 要有清晰节奏

很多企业希望“一招制敌”“立刻爆发”,但在当前中国消费市场环境下,尤其是食品品牌赛道,这种期待往往不现实。然而,这并不意味着没有短期改善措施;我们仍然需要“可见的结果”“短效药”与“中长期建设”并行。关键在于战略节奏:明确哪些工作是启动期、成长期、成熟期;哪些动作是短期“降烧”、哪些是长期“炼建”。

为什么不能“一蹴而就”呢?市场竞争激烈,品牌进入壁垒低但扩张难度大。消费者习惯、渠道结构、分销网络、品牌信任都需要时间积累。食品品牌要在品牌认知、产品体验、口碑、复购、渠道动销等多方面同步成功,这需要时间。短效药:可看作“先降烧”的举措,比如限时促销、新口味快上市、KOL/KOC爆款推广、区域试点渠道集中推进。目的是快速启动、拉回部分市场、积累数据与反馈。长期建设:包括品牌资产建设、产品体系优化、组织机制建立、供应链完善、渠道深耕。这是“打基础”“筑壁垒”的工作。

战略节奏需要根据具体因时、因地、因人的情况进行设计规划,在这个节奏中,每一个阶段都有“主攻任务”、都有对应的支撑任务。若在启动期就急于进入“成熟期”的样子,反而可能带来资源分散、校准不清、跟风失败的风险。正因如此,我们强调“所有事都需要有步步为营、环环相扣”的节奏感。

归根结底,食品品牌的经营成功并不是“聚焦一两件事”就万事大吉;而是把握“目标统一”这个一件事,然后在更多维度里稳扎稳打。在这个过程中,分清主次、厘定轻重缓急、借助结构化工具做好拆解、明确节奏,才能实现品牌从启动、成长期到成熟期的可持续成长。

文章为上海塔望咨询原创,禁止一切商业用途,转载请注明出处,违者必究。

Copyright Taste Wend all rights reserved.